R&S®ESSENTIALS | Grundlagen von digitalen Oszilloskopen und Tastköpfen

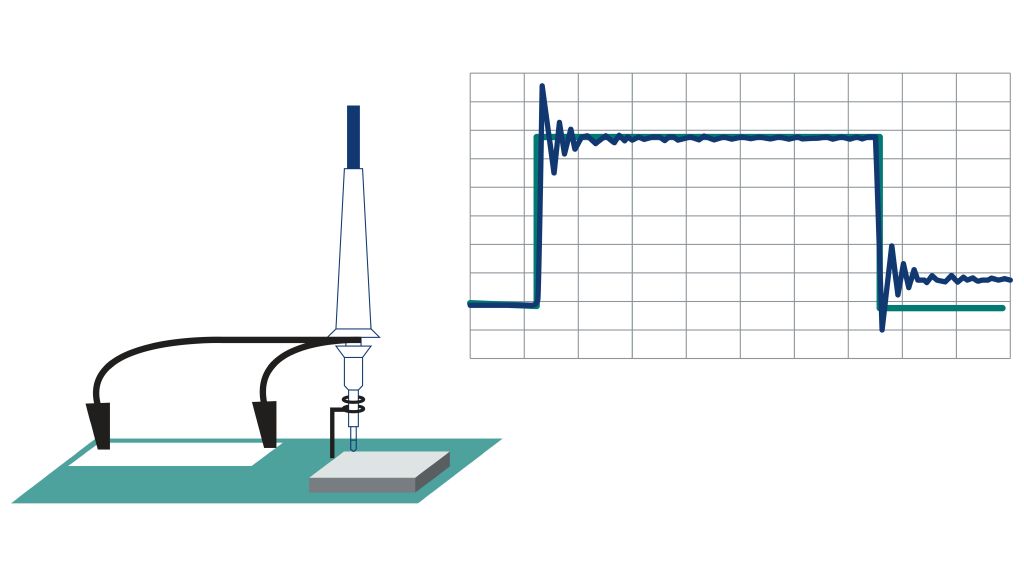

So verwenden Sie Ihren Oszilloskop-Tastkopf: die wichtigsten Tipps

Autor: Paul Denisowski, Product Management Engineer

Arbeiten Sie produktiver mit unserem grundlegenden Leitfaden zum optimalen Umgang mit Oszilloskop-Tastköpfen. Wir haben acht wichtige Tipps zusammengestellt, die für genaue und zuverlässige Messungen sorgen. Von der Kompensation passiver Tastköpfe bis zur Entmagnetisierung von Stromzangen decken wir zentrale Aspekte ab, über die Sie Bescheid wissen sollten.

Typen von Oszilloskop-Tastköpfen

Es gibt zwei Grundtypen von Oszilloskop-Tastköpfen: aktive und passive. Welcher Typ der passende für eine bestimmte Anwendung ist, hängt davon ab, ob Einfachheit oder Funktionalität im Vordergrund stehen.

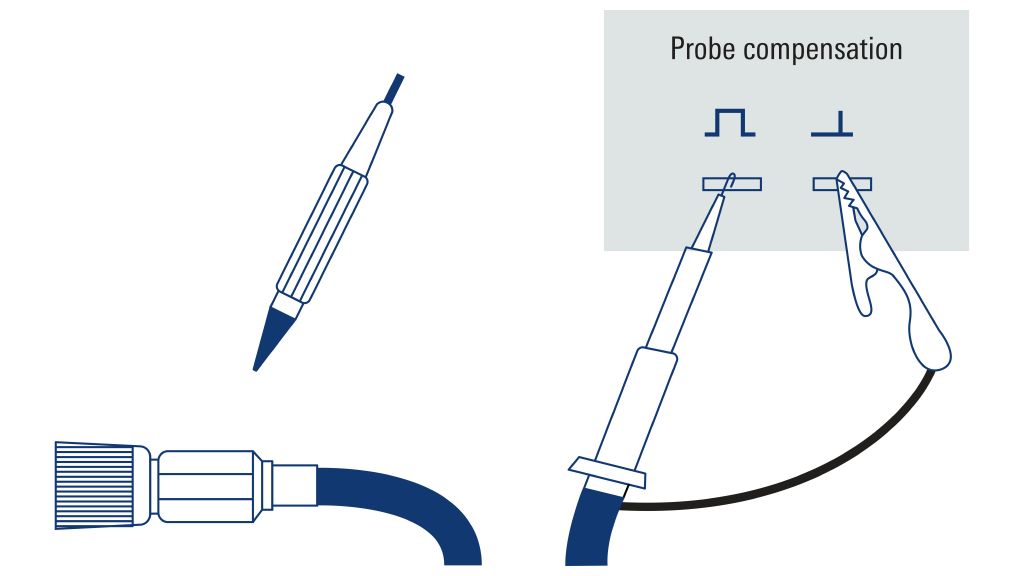

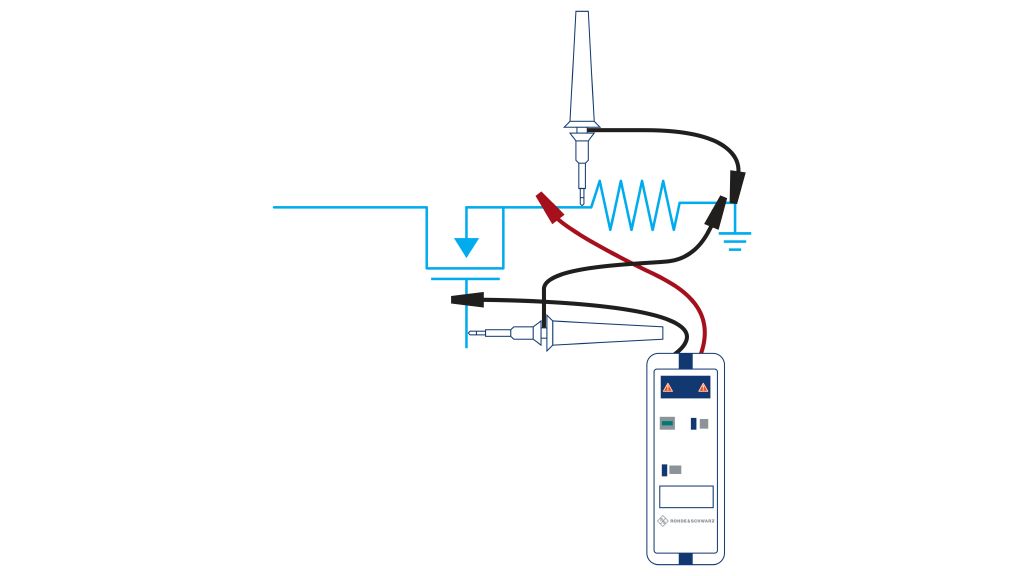

Passive Tastköpfesind unkomplizierter – sie benötigen keine externe Stromquelleund punkten mit geringeren Kosten. Sie sind außerdem zuverlässig, robust und einfach im Gebrauch: Oszilloskop anschließen, Massekabel einstecken, fertig. Im Lieferumfang von Oszilloskopen ist häufig ein Satz passiver Tastköpfe enthalten, sodass viele grundlegende Messungen ohne weitere Anschaffungen durchgeführt werden können.

Aktive Tastköpfebieten auf der anderen Seite ein höheres Maß an Genauigkeit und Performance. Wie der Name schon sagt, sind diese Tastköpfe mit aktiven Komponenten ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, Hochfrequenzsignalezu erfassen. Auch wenn die Kosten höher sind: Die größere Flexibilität und Empfindlichkeit machen diesen Tastkopftyp unverzichtbar für Anwendungen, die besondere Genauigkeit erfordern.

Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht – ob passive oder aktive Tastköpfe besser geeignet sind, hängt letztlich immer von den Erfordernissen der konkreten Aufgabe ab. Die Anforderungen der Messung sind gegen den Preis und das benötigte Leistungsniveau abzuwägen.